名所図会とは?

名所図絵は江戸時代に流行した地誌で、その中で播州名所巡覧図絵は、江戸時代の播磨地域の文化や歴史を知る上で、重要な資料とされています。

播州名所巡覧図絵は、大阪から赤穂に至る山陽道を中心に、播磨国(現在の兵庫県南西部)の名所や旧跡を詳述しています。各地の地名や由来、伝承、古歌などが紹介されており、当時の旅行案内としての役割を果たしていました。

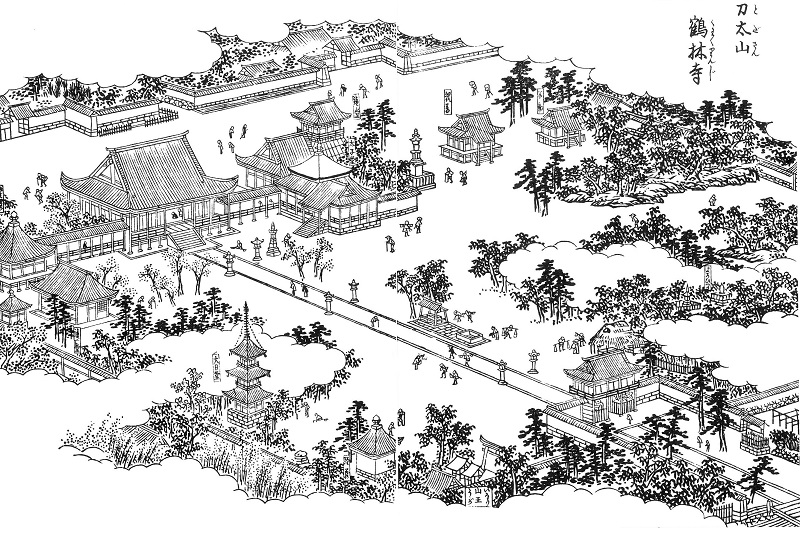

このページは、播州名所巡覧図絵に紹介された、聖徳太子縁の地、兵庫県加古川市にある刀田山鶴林寺のご紹介です。

太子、はるかなる道 播磨に過ごした四年間

播州名所巡覧図絵原文

坂本村より六七丁西にあり。天臺宗(天台宗)也。

草創は人皇三十一代敏達帝十二年、聖徳太子十二歳の御時、佛法興流の地を天文博士に卜(占)せ給ふに、其考文に曰、播州鹿子ノ郡、山海の中間に廣大の平原あり。是、萬代不朽、佛法繁栄の地也といふ。

故に大和ノ國、磐餘雙槻宮より行啓有て、遂に用明帝十二年三月上旬、太子十六歳の御時、此地に精舎を建栄有んと、湊ノ川勝に命じて、三間四面の梵宮を営み給ひ、釈迦三尊、四天王の像、内陣の四柱には八大金剛童子の影を図し、四壁には三千の佛像を畫(画)く。

東の方に太子の御宮殿あり。内には四天王の像を図す。右の方の厨子には太子二歳、同十六歳、四十二歳、三影合体の尊像あり。即、太子の御頂の髪を植へさせ給ふ。故に、世に植髪の太子と称し奉る。

又、西の方、堂縁に三枚板といふあり。伽藍の造営溢満しぬれば禍来らん事を察し、此縁側には今におひて両尖の釘なし。是、故實也とぞ。太子の草創より今に至て凡千二百歳の星霜を経ぬれども、回録の災なし。

當山の四方には、四邑に四つの塚あり。是を天王塚と號す。東は野口、西は米田、南は池田、北は大野。舊號は日本四箇の道場四天王寺と伝事、當山の舊記に見えたり。

太子、十二歳より十六歳の御時迄、こゝに座す。此山外に鴨下上皇太神宮、岩清水八幡宮舊祠、今にあり。加茂祠は備後村也。八幡宮は今福村也。

「播州名所巡覧図絵」

この文章の現代語訳

このお寺は、坂本村から西へ6〜7丁(約650〜750メートル)ほどのところにあります。宗派は天台宗です。

開かれたのは、第31代・敏達(びたつ)天皇の御代、12年(6世紀末)のこと。ちょうど聖徳太子が12歳のときです。仏教を広める地を探すため、太子は天文博士に占わせました。その結果、「播州の鹿子(かこの)郡に、山と海の間に広く平らな原野がある。ここは末永く栄える、仏法にふさわしい地である」とのお告げが出ました。

それを受けて、聖徳太子は大和国(現在の奈良県)磐余(いわれ)の雙槻宮(なみつきのみや)からこの地に向かい、用明天皇12年3月(太子16歳のとき)、ここにお寺(精舎)を建てようとお決めになりました。そして、湊川勝という人物に命じて、三間四面(約5.5m四方)の本堂を建て、釈迦三尊像と四天王像を安置されました。さらに、内陣の四本の柱には八大金剛童子の絵を描き、四方の壁には三千体の仏像を描いたといいます。

本堂の東側には、太子の御所(御宮殿)があり、内側の壁には四天王の絵が描かれています。その御所の右側には仏像を納めた厨子(ずし)があり、そこには太子の2歳・16歳・42歳の三つの姿を一体にまとめた尊像が安置されています。しかも、その仏像の頭には、実際に太子の髪の毛が植えられているそうです。ゆえに、この像は「植髪(うえかみ)の太子」と呼ばれています。

また、本堂の西側、縁側には「三枚板」と呼ばれる板があり、伽藍(がらん:お寺の建物群)の完成が過ぎれば災いが起こると考えられていたため、この縁側には今でも両端をとがらせた釘は使われていません。これが昔からのしきたり(故実)なのです。太子によって創建されてから、すでに約1200年が経ちますが、大きな火事や災害は一度も起きていません。

この山の四方には、それぞれに「天王塚(てんのうづか)」と呼ばれる古塚があります。東は野口、西は米田、南は池田、北は大野の四か所です。昔はこのお寺を「日本四箇の道場 四天王寺」と呼んでいたとも伝えられており、そのことは当山に残る古い記録にも書かれています。

聖徳太子は、12歳から16歳までの間、この地に滞在されました。山の外には「鴨下上皇太神宮(かもしたじょうこうだいじんぐう)」と「岩清水八幡宮」の古い社(やしろ)が今もあります。鴨の神社は備後村に、八幡宮は今福村にあります。

この文章は、播磨地方に伝わる聖徳太子ゆかりの寺院について、創建の由来や信仰、伝説的なエピソードを詳細に記したものです。仏教の伝来とともに太子が新たな地を選び、信仰の中心を築こうとした過程がよく表現されています。

鶴林寺縁起 鶴林寺と聖徳太子

鶴林寺がいつ、どのようにしてつくられたかは、実はよく分からない部分が多い。手掛かりとなる古い瓦や礎石などは発見されておらず、播磨一円のこのことを書いた峰相記にも、なぜか記録がない。しかし、記録としては江戸時代のものといいわれる「鶴林寺縁起」に、つぎのような歴史がうかがえる。

蘇我氏と物部氏の争いを避け、高麗出身の僧・恵便(えべん)は播磨の地に身を隠していた。聖徳太子はその恵便の教えを受けるためにわざわざ播磨を訪ね、後に3間4面の精舎を建立させ「刀田山四天王聖霊院」と名付けられる。崇峻天皇2年(589年)、これが鶴林寺の始まりとされている。

その後、養老2年(718年)、武蔵の大目「身人部春則」が太子の遺徳を顕彰するため、七堂伽藍を建立した。

そして、天永三(1112)年に寺号を「鶴林寺」と名を改めている。太子堂はこの年の建立と伝えられている。太子信仰の高まりとともに鎌倉・室町時代に最盛期を迎え、寺坊は三十数力坊、寺領2万5千石もあったという。鶴林寺の宝物館には今も、雅楽に使う大きな太鼓の一部が展示されているが、当時は、太子の命日には雅楽が奏され、舞楽が演じられたという。

ところが、信長、秀吉による宗教弾圧と続く江戸時代の政策で8カ坊、117石に激減し、明治維新の排仏棄釈など、時代の荒波を潜り抜け、今日、宝生院、浄心院、真光院の3カ寺、15,000坪の鶴林寺となった。

鶴林寺縁起

引用元:鶴林寺の歴史

鶴林寺のはじまりと歩み 鶴林寺縁起の要約

鶴林寺(かくりんじ)がいつ、どのようにして建てられたのかは、はっきりとは分かっていません。古い瓦や礎石などの証拠はまだ見つかっておらず、播磨の歴史を記した「峰相記(ほうそうき)」にも、なぜか記録がありません。

ただ、江戸時代にまとめられたとされる「鶴林寺縁起(えんぎ)」には、次のような伝えがあります。

6世紀の終わりごろ、蘇我氏と物部氏の争いを避けて、高麗(こま)出身の僧・恵便(えべん)が播磨の地に身を隠していました。聖徳太子はその恵便から仏教を学ぶため、わざわざ播磨を訪れます。そして太子は、この地に「刀田山四天王聖霊院(とたさんしてんのうしょうりょういん)」というお堂を建てたとされています。

これが崇峻天皇2年(589年)、鶴林寺の始まりとされています。

その後、**養老2年(718年)**には、武蔵国の役人だった「身人部春則(むとべのはるのり)」が、聖徳太子の遺徳を称えるために「七堂伽藍(しちどうがらん)」という本格的な寺院建築を整えました。

さらに、**天永3年(1112年)**には、お寺の名前が正式に「鶴林寺」となり、太子堂もこのとき建てられたと伝えられています。

鶴林寺は、鎌倉・室町時代になると太子信仰が高まったこともあり、たいへん栄えました。お寺には三十あまりの坊(支院)があり、寺の領地も2万5千石という大きなものでした。

当時は、聖徳太子の命日には雅楽(ががく)が奏でられ、舞楽(ぶがく)が奉納されたと伝えられています。その名残として、鶴林寺の宝物館には今も、雅楽で使われていた大きな太鼓の一部が展示されています。

しかし、戦国時代の織田信長や豊臣秀吉の宗教政策、さらに江戸時代の寺院制度の影響で、寺は8カ坊・117石まで縮小されてしまいます。

そして明治時代の「廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)」という仏教排除の動きも受けましたが、なんとか残り続け、現在は宝生院、浄心院、真光院の3カ寺が残る、広さ15,000坪の鶴林寺として今に伝えられています。

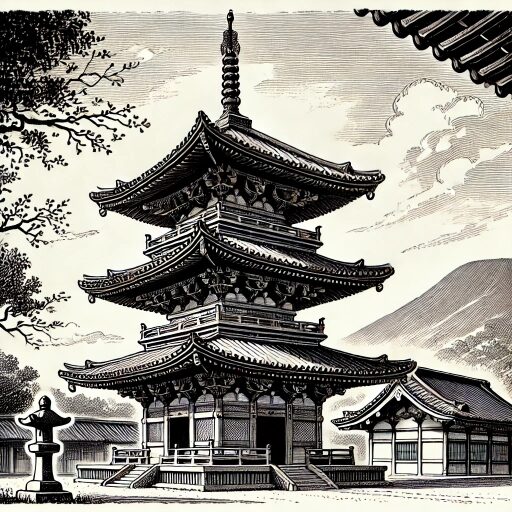

三重塔を目指して 鶴林寺の思い出

鶴林寺は、古くから「西の法隆寺」と称される由緒あるお寺ですが、私にとっては、歴史的な名刹というだけでなく、子ども時代の記憶と深く結びついた、特別な場所でもあります。

加古川で育った私にとって、鶴林寺はいつも身近にあり、どこか心の拠りどころのような存在でした。

幼いころ、自転車に乗って、子どもの足で30分ほどかかる土の道を、遠くに見える三重塔を目指して必死に漕いだあの道のりは、私にとってちょっとした冒険でした。

ここでは、播州・加古川で育った私が、鶴林寺で過ごした思い出の一端をご紹介したいと思います。

加古川育ちの私たちにとって、鶴林寺といえば、毎年1月に行われる修正会(しゅしょうえ)の鬼追い式のあと、本堂からまかれるお餅を夢中で拾った記憶が、何よりの思い出です。

もうひとつ心に残っているのが、植木市。なぜか子どものころから盆栽や水墨画が好きでした。母親から「植木市があるよ」と聞くと、中学生だった私は、学校が休みの日に鶴林寺へ出かけるのが楽しみでした。植木は高くて手が出ませんでしたが、そのかわりに手頃な水墨画を一枚買って帰ったことを、今でもよく覚えています。

実家は鶴林寺の檀家で、子どものころに和尚さんが三重塔の内部を見せてくれたことがあります。塔の一階は土の床だったと記憶していますが、礎石の上には心柱(しんばしら)が据えられ、塔全体がその一本の柱で貫かれていました。

この心柱は、ほかの骨組みとはつながっておらず、当時まだ幼かった私でも手で触れると、ふわりと揺れたのを覚えています。この構造のおかげで、建物が揺れたときに心柱が逆方向に動き、地震の揺れを打ち消して塔を守る仕組みになっていると聞き、子どもながらにとても感心したものでした。

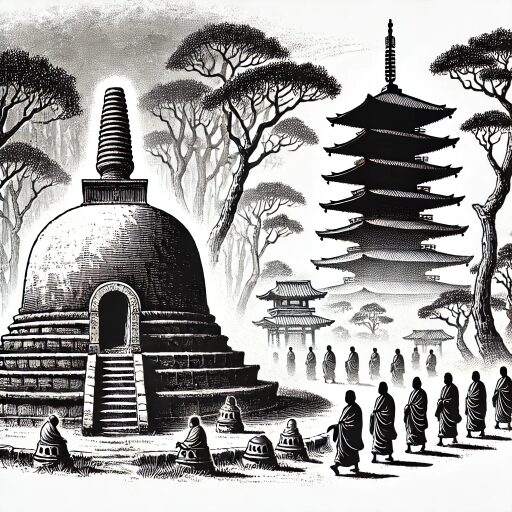

塔のはじまり ストゥーパと仏舎利の話

塔の原形は、古代インドの「ストゥーパ(卒塔婆)」と呼ばれる仏教建築で、もともとは仏舎利(ぶっしゃり:お釈迦様の遺骨)を祀るためのものです。

サンスクリット語の「ストゥーパ」は、中国語では「卒塔婆(そとば)」と音訳されました。そこから「塔婆」や「塔」という呼び方が生まれたのです。

たとえば、法隆寺の五重塔では、中心を貫く心柱の下、礎石の上に「釈迦の遺骨」が納められていると伝えられています。

「ストゥーパ」という言葉には「高く顕れる(あらわれる)」という意味があります。つまり、五重塔は「ここにお釈迦様の遺骨が納められていますよ!」と人々に示すためのシンボルとして建てられたものと考えられているのです。