名所図会とは?

名所図絵は江戸時代に流行した地誌で、その中で播州名所巡覧図絵は、江戸時代の播磨地域の文化や歴史を知る上で、重要な資料とされています。

播州名所巡覧図絵は、大阪から赤穂に至る山陽道を中心に、播磨国(現在の兵庫県南西部)の名所や旧跡を詳述しています。各地の地名や由来、伝承、古歌などが紹介されており、当時の旅行案内としての役割を果たしていました。

このページは、播州名所巡覧図絵に紹介された、舞子濱の紹介です。

播州名所巡覧図絵 舞子濱

播州名所巡覧図絵原文

たるみの西はづれより山田村迄の間、東西十五六丁、南北五六丁の松林なり。此地、古なければ、必ず名所といふには非ず。されども名高き事、天下に聞こへたり。

是正に、砂色、松の翠色、物に異なるが故也。砂は雪より白く、数千株の松に高低なく、梢を等ふして丈に不過。枝幹屈曲、をのづから見所ありて、葉の色殊に深くして鴨の毛のごとし。

いかさま高砂、尾上、住のへといへども、ここに一変して、ひとり松林の賞すべき者也。

現代語訳

「垂水(たるみ)の西のはずれから山田村までの間、およそ東西に15〜16丁(約1.6〜1.8km)、南北に5〜6丁(約0.5〜0.6km)の広がりをもつ松林があります。

この場所には、特別な古い伝承などはなく、いわゆる名所と呼ばれるような由緒ある場所ではありません。ですが、その美しさは世に広く知られ、たいへん評判の高い場所です。

その理由は、まさにその独特な色彩にあります。砂の色は雪よりも白く、数千本の松はまるで高さをそろえたかのように整い、梢の高さも均一です。枝ぶりは自然のままに曲がりくねっていて見ごたえがあり、葉の色は特に深く、まるで鴨の羽のような渋い緑色をしています。

なるほど、高砂や尾上、住吉といった名高い松林はありますが、この松林はそれらとは趣が異なり、独自の美しさをたたえていて、まさに“松林を愛でる”のにふさわしい場所です。

松風に揺れる旅路 江戸の旅人が見た舞子浜の風景

これは、文化元年に発行された江戸時代の旅行ガイドブック「播州名所巡覧図絵」に紹介された「舞子濱」の一文です。

この紹介文を見ると、東西1.5~6km、南北5~600m程度に及ぶ舞子浜の松林の様子が偲ばれ、その見事さは「相生の松」で知られる、高砂や住吉の松に勝るとも劣らぬとあります。

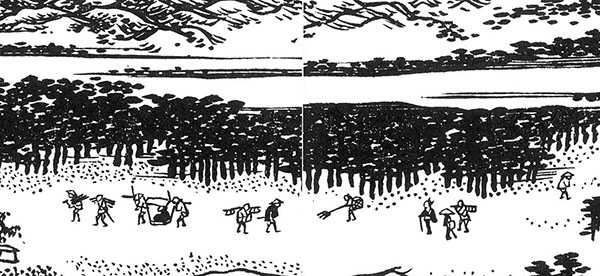

又、砂浜の街道沿いに目をやると、多くの旅人と共に駕籠屋や飛脚が行き交う中、籠を背負いカンジキを使って松葉を集める人や、肩に担いだ柴を運ぶ人の姿が描かれています。

挿絵に描かれた文章

舞子濱

或伝前に淡治山(淡路島)

横たわり後に小山

つづき其間に慇然

と志かり淡路南方

の風山まに吹こし

て木ずへの空を吹き

後の山の峯を吹き

こし程よく生育

の理を得たる事

もや

源ノ貞世 道ゆきぶり

明石の浦ハ殊に志ら濱(白浜)

の色もけちめ見え

たるここちして、雪を志きたる

やうなるうへに緑の松の

としわかくて

濱風に

なびき

なれたる枝に

手向草打

志げりつつ

むらむら

なみたてり

現代語訳

舞子浜(まいこはま)

ある伝えによれば

前方には淡路島が横たわり、背後には小高い山々が連なっている。

その間に位置する舞子浜は、まるで心を込めて(慇然と)設けられたかのように感じられる。

南方の淡路から吹いてくる風は、まず木々の梢を通り抜け、さらに背後の山々の峰を吹き抜けていく。

その風が程よく吹きぬけることで、松は自然に理想的な環境のもとに育まれているのではないかと思われる。

『道ゆきぶり』(源貞世)より引用

明石の浦は、とりわけ白浜の美しさが際立って見えた。

まるで白い雪を敷きつめたかのような砂の上に、

若々しく青々とした松の緑が生えており、

その枝は浜風になびいていた。

その松の枝に、旅の途中で手向けた草花がしげく添えられ、

そのまわりには波がむらむらと立ち上がっていた。

舞子の濱

挿絵に描かれた文章

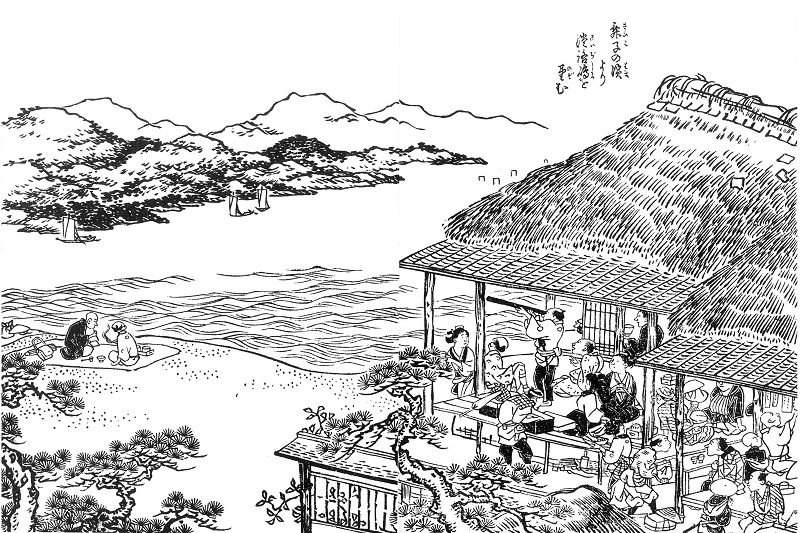

舞子の濱

より

淡路島を

望む

説明文

浜辺の茶屋には、遠眼鏡で淡路島を眺めている旅人や多くの女性客の姿があり、お店の人々がお食事やらお弁当やらを、お客に手渡している姿が描かれています。又、砂浜では、景色を眺めながら煙管を吸っている旅人の横で、坊主がなにやら紙に筆を走らせている姿や、明石海峡を行き交う帆掛け舟の様子が描かれています。